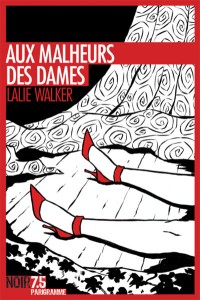

Pour le moins surprenant est le litige qui oppose les titulaires de la marque Marché Saint Pierre à l’auteur et à l’éditeur d’un roman dont cet endroit est le décor.

Lalie Walker, auteur du roman policier « Aux Malheurs des Dames », François Besse, le fondateur des éditions Parigramme ainsi que deux anciens salariés du Marché Saint Pierre ont en effet été cités à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Paris (17ème chambre du TGI) à l’initiative de la société Village d’Orsel. Une audience a lieu le 9 avril 2010.

Lalie Walker, auteur du roman policier « Aux Malheurs des Dames », François Besse, le fondateur des éditions Parigramme ainsi que deux anciens salariés du Marché Saint Pierre ont en effet été cités à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Paris (17ème chambre du TGI) à l’initiative de la société Village d’Orsel. Une audience a lieu le 9 avril 2010.

Outre l’interdiction de l’ouvrage, deux millions sont réclamés à titre de dommages et intérêts.

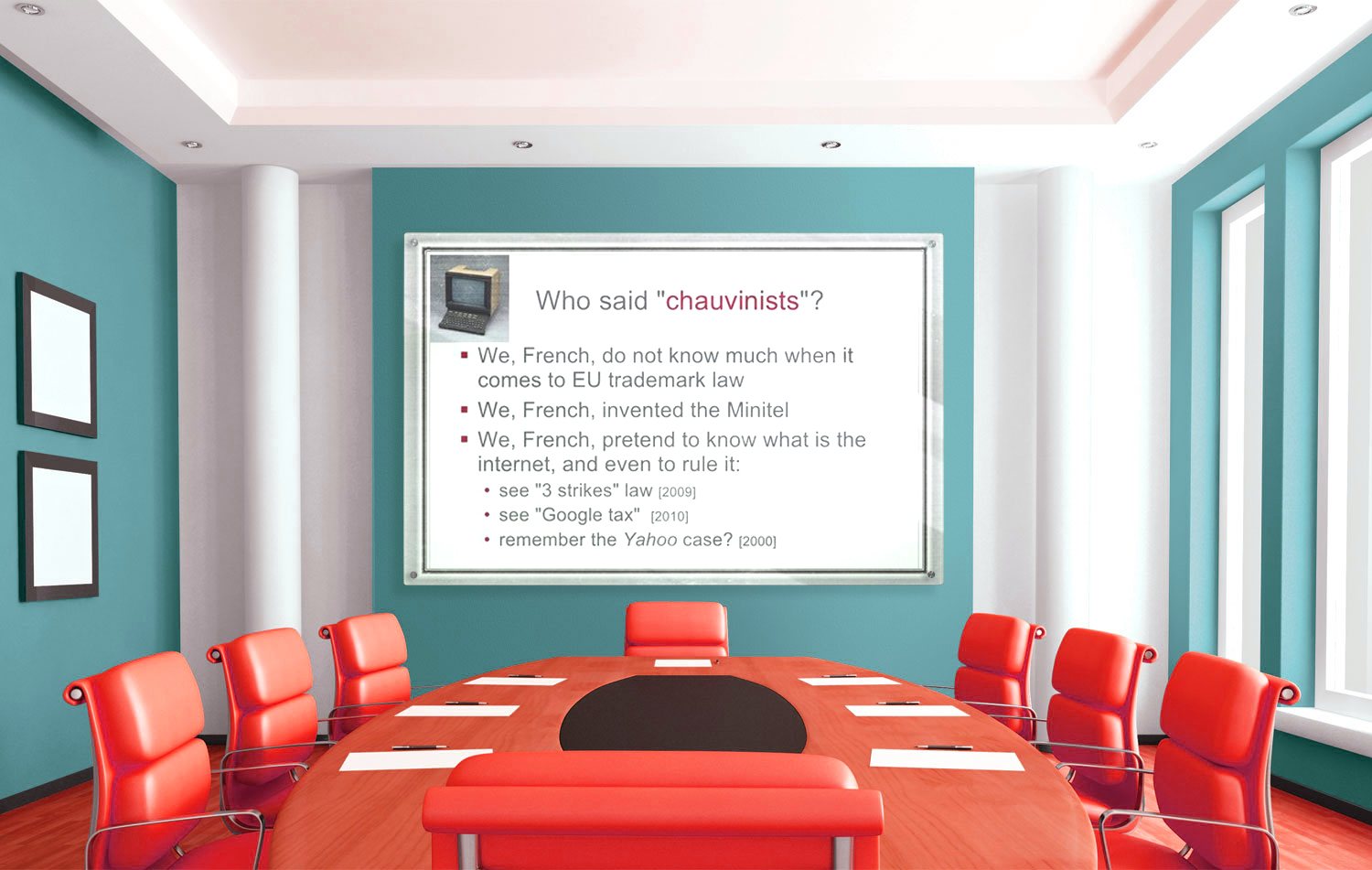

Ce n’est pas le clin d’œil à Zola qui déplait, mais le fait que l’intrigue tourne autours de l’enlèvement de salariés du magasin d’étoffes situé à Montmartre. Dans le roman, la recherche du coupable évoque la piste des dirigeants (fictifs) du magasin. La citation à comparaitre (réelle) se base notamment sur cet aspect du roman (Rue89) :

« Ces faits d’enlèvements de femmes imputés aux dirigeants de la société Marché Saint-Pierre sont des propos diffamatoires, ruinant à l’honneur et la considération des requérants. »

Il est également imputé aux anciens salariés du magasin (qui ont été licenciés) d’avoir « téléguidé » l’auteur du roman, « animés d’un sentiment de haine et de vengeance à l’endroit [des dirigeants de la société qui exploite le Marché Saint Pierre] et du désir de voir péricliter le magasin« . Lalie Walker déclare ne pas connaitre lesdits anciens salariés.

Toujours dans l’article de Rue 89, on peut lire une déclaration à l’emporte pièce du directeur général de la société Village d’Orsel :

« Ce livre cite notre marque ! C’est une marque déposée ! Ce site est protégé ! On ne touche pas et on ne parle pas du Marché Saint-Pierre sans l’autorisation du propriétaire et du dirigeant. C’est n’importe quoi, c’est de la diffamation. »

On ne sait pas si la citation à comparaitre évoque l’existence de droits de marque. La compétence de la juridiction saisie pourrait en ce cas être sérieusement discutée… En tout cas, cette affaire, pour ce qui en transparait dans la presse, apparait comme une mauvaise opposition entre liberté de création et droit de marque.

Au delà de l’argumentation et des propos maladroits des demandeurs, sur un plan purement juridique on pourrait se poser la question de la pertinence de la notion de « diffamation de marque ». La diffamation figure dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, à l’article 29 :

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

La marque n’étant ni une personne ni un corps, la notion de diffamation n’apparait pas pertinente à son égard. En revanche, à supposer qu’une œuvre de fiction traine réellement une marque dans la boue, on pourrait évoquer la possibilité de son « ternissement » (le préjudice porté à la marque renommée, tel qu’envisagé à l’article 5.2 de la Directive devenue 2008/95/CE) ou bien, dans la lignée de la jurisprudence communautaire, évoquer une atteinte à une fonction de la marque autre que sa fonction essentielle (de garantie d’identité d’origine), telle la fonction de publicité. Mais pour revenir aux faits de l’espèce, quelque soit le fondement juridique invoqué, on peut difficilement entrevoir une solution qui ne privilégie pas la liberté du créateur.