Parmi les animaux que l’on croise dans les publications officielles de marques, et selon une appréciation purement empirique, le singe n’est pas celui qui occupe la première place. C’est, a priori, étonnant pour un animal que l’on perçoit immédiatement comme étant agile, malin et amusant.

Dans un recueil anglais de logos animaliers, on trouve cette marque semi-figurative à la remarquable forme d’orang-outan. L’agencement des caractères qui le constituent est une forme très aboutie d’un procédé typographique selon lequel les lettres forment l’image du mot. D’autres exemples et variations de ce genre de lien entre mot et image figurent parmi les archives de notre site (comme par exemple dans cette première série et sa deuxième itération).

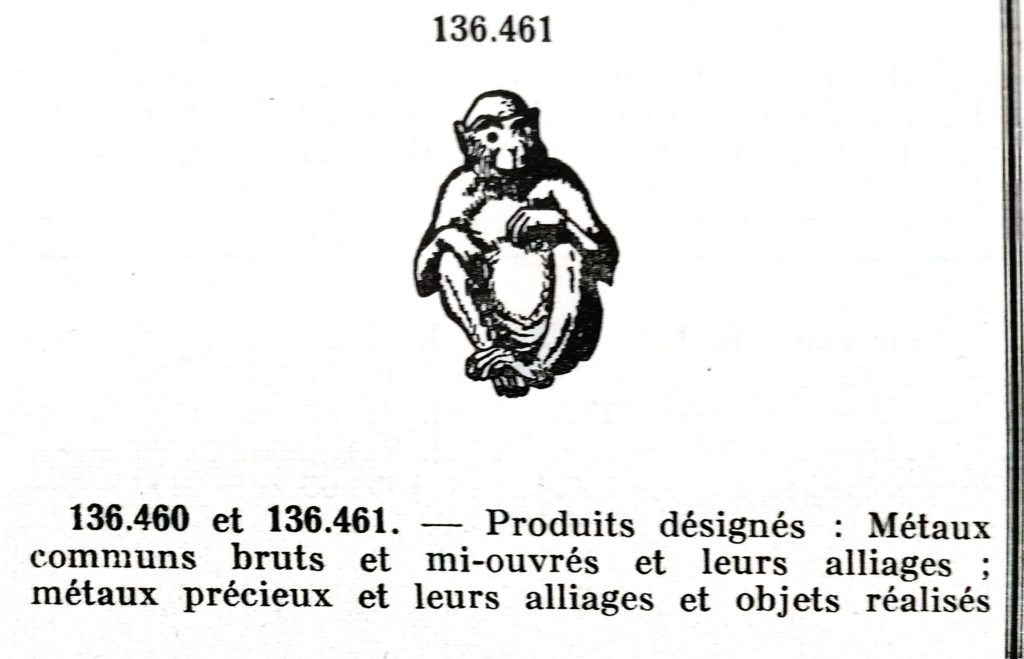

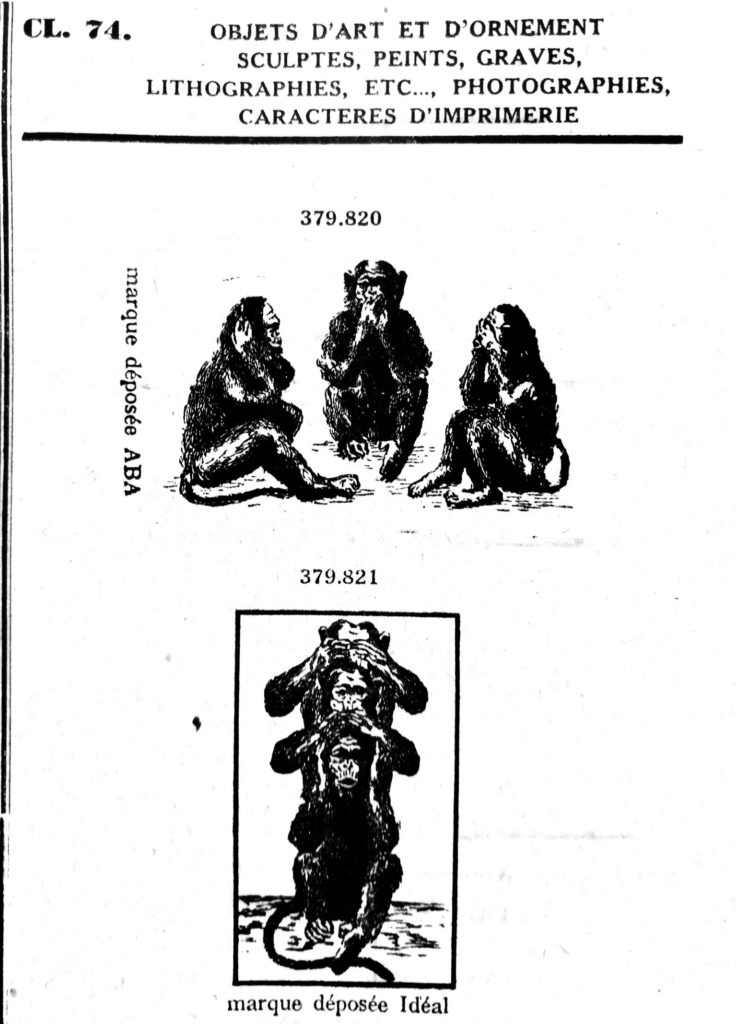

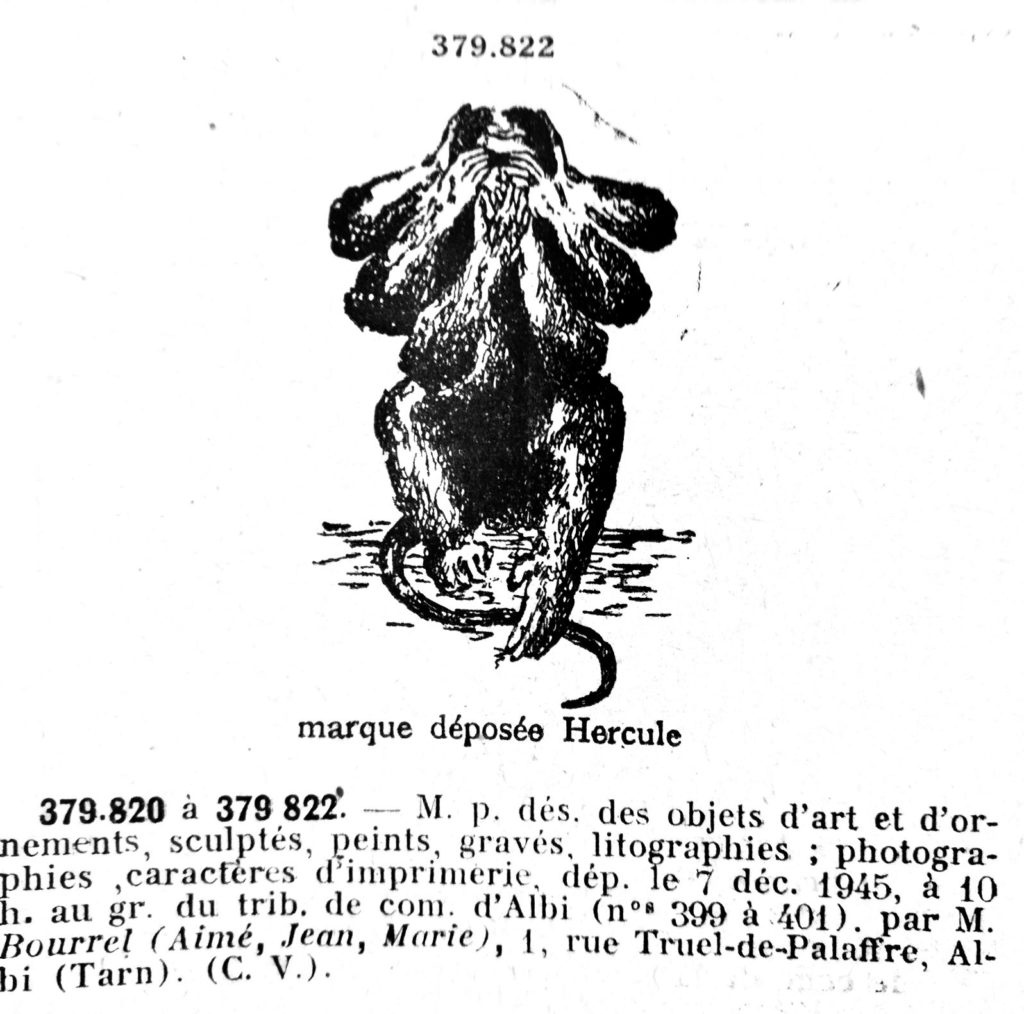

Si l’on se tourne vers les marques un peu anciennes, on peut noter que parmi les produits les plus souvent identifiés à l’aide d’un singe, les chaussures et le cirage sont en bonne place. Concernant les représentations classiques de primates, on retrouve la figure du trio bien connu des singes de la sagesse, dont les noms japonais Mizaru, Kikazaru et Iwazaru indiquent ce dont ils se privent ou se préservent.

Enfin, si l’on regarde du côté de la jurisprudences, rares sont les confrontations entre marques simiesques. Au niveau européen, on a ici deux exemples.

Une première affaire a mis aux prises de petits singes stylisées dans un arrêt du TUE du 16 mars 2022 (affaire T‑281/21), commentée par Laurent Léopold-Metzger sur Blip! Le point d’intérêt de l’affaire concerne la date à prendre en compte pour apprécier la portée géographique de l’opposabilité des droits.

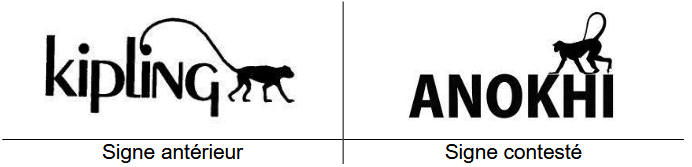

Dans une autre affaire où les marques portaient sur les signes représentant les singes ci-dessous, le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne a annulé la décision de la chambre de recours qui avait conclu à leur dissemblance (16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 28, 34, 36-40, 49-52).

Le TUE a estimé que les représentations des singes devaient être prises en compte dans la comparaison des signes. Bien que ces graphismes présentent quelques différences, la structure des signes apparait similaire aux yeux du Tribunal : les deux contiennent un élément verbal de longueur comparable et un élément figuratif représentant la silhouette noire d’un singe marchant vu de profil. Et ce qui est remarquable dans cet arrêt, c’est que les éléments figuratifs (et non les éléments verbaux) sont considérés comme ayant une influence sur la perception conceptuelle des signes, car « le mot « anokhi » figurant dans la marque demandée et le mot « kipling » figurant dans la marque antérieure no 165845 n’ont pas de signification pour le public pertinent, de sorte qu’ils demeurent sans influence sur la perception de la marque demandée par ce public sur le plan conceptuel. » Dès lors, considèrent les juge européens, « le public pertinent percevra la marque demandée et la marque antérieure no 165845 comme se référant, sur le plan conceptuel, à un singe« .

Cela laisse un peu perplexe : en dérivant vers l’analyse d’une perception intellectuelle d’un élément figuratif, on risque fortement de basculer vers la protection du genre…

Dans sa décision ultérieure, la chambre de recours a estimé que les signes étaient visuellement similaires, au moins à un faible degré, et conceptuellement [décidément…!] similaires à un degré moyen, ce qui entraîne un risque de confusion même pour des marchandises simplement similaires (19/08/2019, R 338/2019-5, ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., § 40, 46, 68-72).