La collection présentée ci-dessous porte sur des marques sélectionnées pour la sonorité de leur élément verbal : alambiquée, inhabituelle, étonnante, amusante…

L’exercice du jour s’inscrit parfaitement dans une tendance à la surenchère numérique : nous avions, en effet, déjà publié des collections du même genre, sous les titres suivants :

- Ces six noms qui sonnent si bien

- 8 noms de marques qui claquent

- Une nouvelle dose de douze noms de marques aux sonorités si saugrenues

Continuons donc sur cette lancée avec, non pas treize, non pas quatorze, mais bien quinze marques dont le nom va charmer vos oreilles.

Avant de revenir plus sérieusement sur ce qu’ont pu représenter certaines de ces marques, on peut en faire des objets ludiques.

Pour animer les soirées entre amis ou en famille, je vous propose un jeu dont la règle est une variante du jeu du dictionnaire :

- Préparation du matériel : un maitre du jeu enregistre sur son téléphone les quinze images des marques ci-dessous ou les imprime individuellement. Ces images ou impressions seront les cartes de jeu. Chaque joueur doit se munir d’un carnet (ou de quelques feuilles).

- Chaque tour de jeu se déroule de la façon suivante : le maitre du jeu tire une carte et, en prenant soin de ne pas laisser les joueurs voir le libellé de la marque concernée, communique le nom de la marque à l’ensemble des joueurs.

- Le but du jeu consiste à deviner pour quels produits cette marque a bien pu être déposée.

- Pendant trois minutes tous les joueurs écrivent sur leur carnet les produits qu’ils pensent être présents dans le libellé de la marque en question.

- Puis :

- A tour de rôle chaque joueur lit sa proposition

- Tous les autres joueurs attribuent une note de 0 à 3 à cette proposition : le zéro correspond à ce que l’on estime être une proposition improbable et le trois à la solution exacte. Le maitre du jeu note le total des points reçus par chaque joueur.

- Quand tous les joueurs ont énoncé leur proposition, alors le maitre du jeu révèle le libellé qui figure sur la carte qu’il avait sélectionnée. Le maitre du jeu doit identifier parmi les propositions celles qui se rapproche effectivement le plus de ce véritable libellé (les propositions identiques sont évidemment ex-æquo) et il attribue 3 points supplémentaires à son auteur.

- Le gagnant est le joueur qui, à la fin des 15 tours, a le plus haut score.

Voici donc ces quinze belles marques :

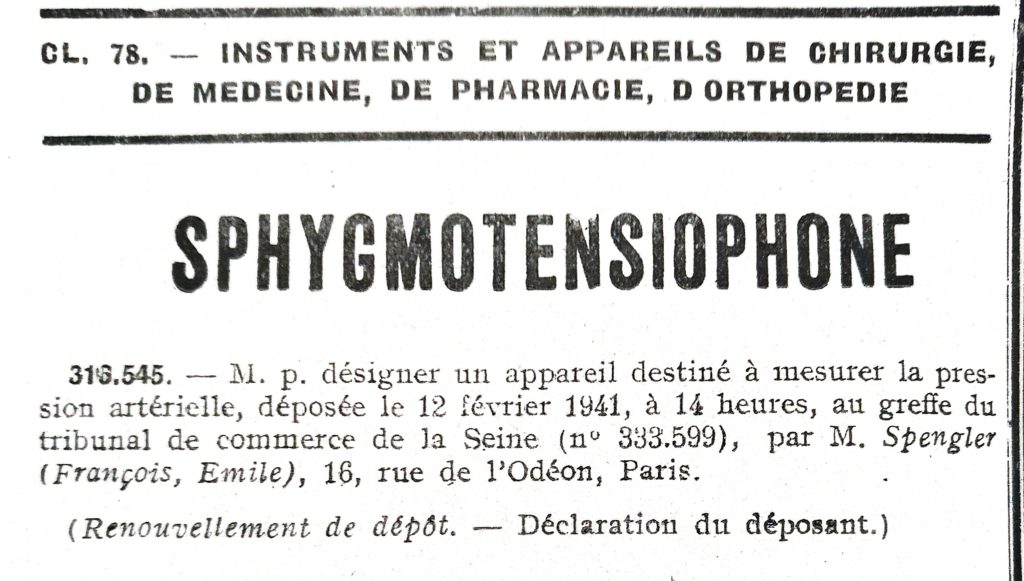

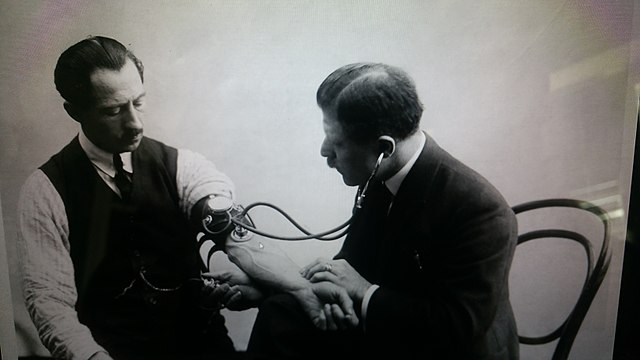

Sphygmotensiophone est construit à partir de la racine grecque σ φ υ γ μ ο ́ ς « pouls, pulsation » , dont le dictionnaire CNRTL précise qu’elle entre dans « la construction de mots dans les domaines médicaux et physiologiques où il indique une relation avec le pouls« . On pense par exemple au sphygmomanomètre, ou tensiomètre, dont la première version est apparue en 1876.

Dans la marque, la suite « -tensiophone » évoque l’écoute de la tension, de sorte que l’ensemble ferait référence à la perception acoustique lors de cette mesure. Et effectivement, si le signe est hautement évocateur, ce n’est pas par hasard. En 1905 Nikolaï Korotkov est le premier à utiliser à la fois le sphygmomanomètre et un stéthoscope posé sur l’artère brachiale, « ce qui permet des mesures plus précises » (Wikipedia) : grâce à Korotkoff, « on réussit à avoir une mesure précise et les bruits qu’on entend lorsqu’on mesure la pression artérielle portent dorénavant le nom de « bruits de Korotkoff ». »

Image de Nicolasachaux listée sous licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61123407

François Emile Spengler, le déposant de la marque citée joue alors un rôle moteur dans l’histoire de la médecine : « industriel reconnu et passionné de médecine, [il] s’associe aux professeurs et cardiologues Henri Vaquez et Charles Laubry dans le but de mettre au point un nouvel appareil de mesure de la pression artérielle. En 1907, après des mois de recherche, ils parviennent à développer le premier tensiomètre moderne, le « Vaquez », permettant au diagnostic médical d’entrer dans l’ère de la modernité » . Le Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes et l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille conservent chacun un exemplaire de l’appareil.

En 1955, la maison niçoise Racine, « le spécialiste des tissus de soleil », mettait en avant sa marque Juanlulu, déposée un an auparavant.

Cette marque a ainsi fait l’objet d’une annonce pleine page dans L’Officiel De La Couture Et De La Mode De Paris.

La société Racine a été créée en 1932. Spécialisée dans les tissus de luxe en soie et en jersey, elle fournissait des couturier célèbres (ce dont attestent diverses parutions). L’annonce ci-contre montre que la société Racine avait alors aussi sous son nom une ligne de prêt-à-porter féminin.

La société détenait cinq boutiques à Cannes, Nice et Paris. Relancée en 2000 par Emmanuel Racine, le fils du fondateur, l’activité a été transférée à Paris (Les Echos, 13 septembre 2000). En 2016, Anne Arminjon (née Racine) le remplace à la présidence de la société.

Le nom de Globiron , qui identifiait des produits pharmaceutiques « spéciaux ou non », semble toujours utilisé, au moins en Inde.

Le déposant, Roger Bellon, a également marqué son époque. Comme le souligne sa notice Wikipedia, cet homme a fondé le laboratoire Roger Bellon, en 1933. L’entité est intégrée au groupe Rhône-Poulenc en 1963.Elle produit jusqu’en 1993 « des substances diverses dans les domaines de la pharmacie humaine et vétérinaire, de la cosmétique ou de la biologie, mais aussi du matériel chirurgical« .

Grand Officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur et décoré de la Médaille de la Résistance, Roger Bellon s’est illustré comme résistant, au sein du réseau réseau Andromède-Athénée qui travaillait pour le compte du BCRA et dont l’un des noms fut « Nestlé » (Musée de la Résistance en ligne).

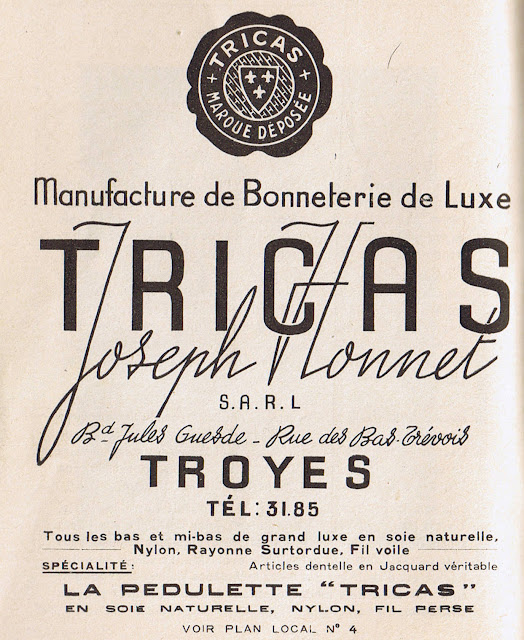

La marque Pédulette de la société Zinck & Honnet était mise en avant et utilisé avec une autre marque de cette société, Tricas . Ce bonnetier troyen confectionnait des bas de soie. La « Pédulette Tricas », l’une de ses principales spécialités, était en soie naturelle, Nylon et fil perse.

On a ci-dessous un exemple de ce qu’il ne faut pas faire quand on veut conserver une marque valable. L’annonceur se savonne la planche en commettant deux erreurs : la première est de faire précéder la marque d’un article défini, autrement dit pratiquer l’antonomase, le plus court chemin vers la dégénérescence. La seconde prolonge cet effet par un jeu de contraste : l’adjonction d’une deuxième marque est mise en évidence par l’emploi de guillemet, ce qui dans le contexte de l’expression ainsi formée gomme encore plus le caractère distinctif qui pouvait être attaché à la marque Pédulette et le fait apparaitre comme un nom commun.

Des traces de l’établissement Zinck & Honnet se trouvent sur le blog *Bonneterie de Jacques Roland Fournier. Comme son nom l’indique, ce site se focalise sur l’industrie de la bonneterie dans l’Aube et plus particulièrement à Troyes.

Kikouyou, une marque déposée en 1954 pour désigner des sodas, limonades et eaux gazeuses pourrait sonner comme une pitrerie de Carlos. Plus sérieusement, c’est aussi l’une des façon d’écrire le nom de la principale ethnie du Kenya. Il n’est pas exclu qu’à l’époque, le déposant ait lu ou entendu ce nom en lien avec la révolte des Mau Mau qui débutait et dont le peule Kikuyu est à l’origine.

La marque Bituros visait notamment des produits utilisables pour les constructions navales, let les équipements de navires. On en trouve d’ailleurs la publicité dans des revues australiennes dédiées à la navy.

Les produits ainsi désignés sont présentés comme constituant une solution destinée à protéger de la corrosion et de la pourriture.

Le terme « biture », dont la physionomie est proche de la marque citée, a lui aussi un lien avec la marine : « La biture est la partie de la chaîne que l’on va venir étaler proprement en S sur le pont du bateau avant de mouiller son ancre » (Culture Nautique). Ainsi le marin prend une biture lorsque le bateau est à quai, moment où il peut aller boire.

Distinguer les sons « CH » et « SS » représente une difficulté dans l’apprentissage de la prononciation de la langue française. Selon le site Naitre et Grandir, c’est entre 4 ans et 4 ans et demi que la majorité des enfants arrive à prononcer la suite de consonnes « ch ». Certains accents régionaux peuvent aussi avoir tendance à faire ressortir cette sonorité, un peu comme le « chuintement aristocratique » de Valéry Giscard d’Estaing (forcément exagéré par les imitateurs) que d’autres considèrent comme étant « à la frontière de l’accent [propre à ses racines auvergnates] et du défaut de prononciation« .

C’est l’amalgame entre ces sons « CH » et « SS » qui rend la sonorité de la marque Univerchelle si spéciale. Pour la promotion d’une telle marque, un message audio est sans doute plus approprié.

Il y a donc une forme de logique à voir un imitateur (Jean Valton) prêter sa voix sur un disque 45 tours publicitaire. Le produit visé lors du dépôt est une échelle à usages multiples. Le disque promotionnel la présente comme « une échelle qui fait plus qu’une échelle« . Selon Wikipedia, Jean Valton était coutumier du fait puisqu’il a aussi enregistré un autre disque publicitaire intitulé Les gouttes, ça me dégoutte afin d’assurer la promotion d’un fabricant de robinets.

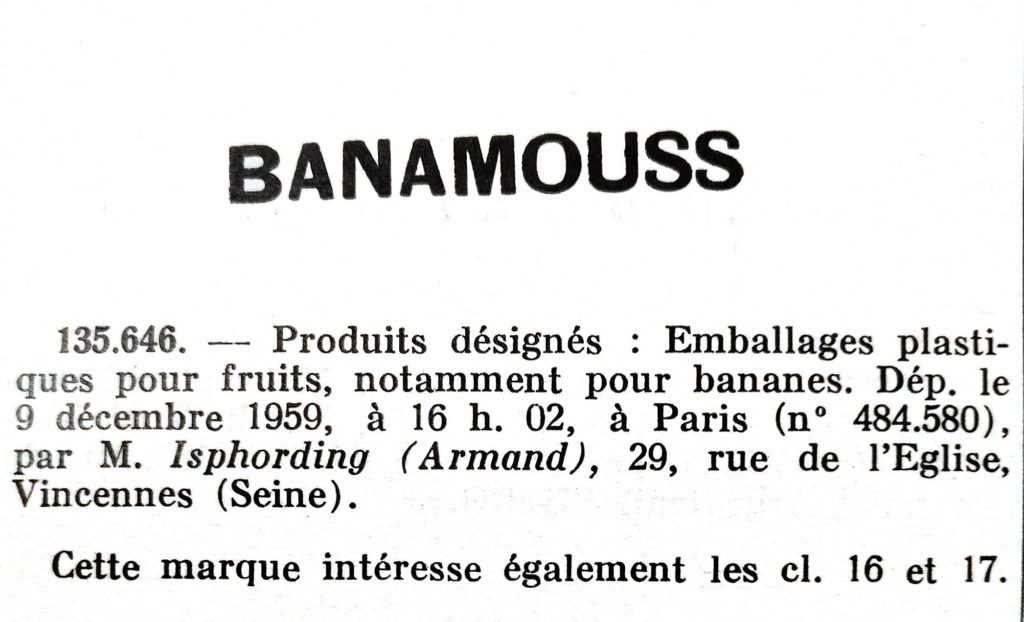

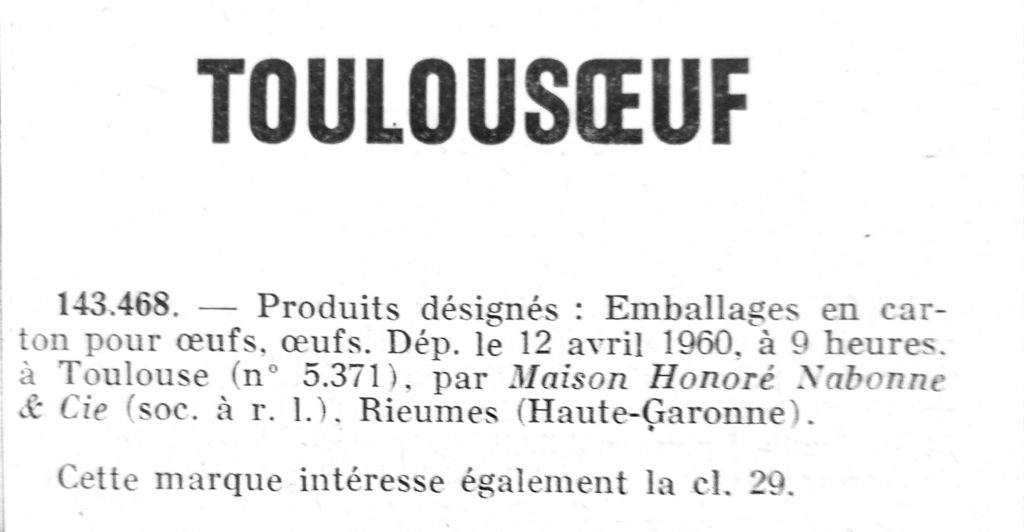

La marque Soudouillette (à ne pas confondre avec la Soudeillette, une rivière qui coule en Corrèze) vise un rembourrage d’ouate pour produits chaussants . Glutelle vise notamment des objets pour pansements. Mazougaine a été déposé pour un appareil à mazout. Parallelbipede est un exemple de dépôt large, dans lequel on trouve pour commencer divers produits de nettoyage. Glomettes vise des agglomérés de charbon, anthracites ou autres combustibles. Dans la série « emballages alimentaires », Banamouss a été déposée pour des emballages pour fruits, notamment des bananes et Toulousoeuf revendique des emballages en carton pour œufs, œufs.

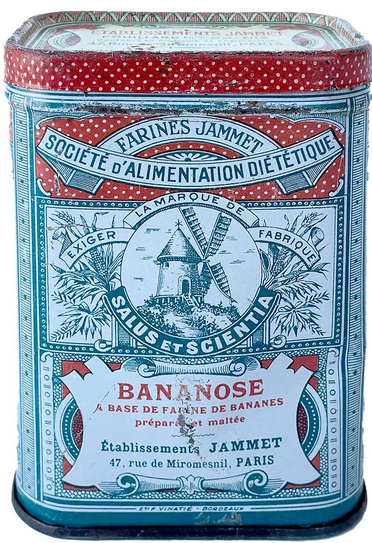

Enfin Bananose vise à la fois des teintures et diverse aliments dont : farine, comestibles (vostkost) pâtes alimentaires. La marque, déposée en 1954, figure au nom des Domaines, agissants en qualité d’administrateur-séquestre (comme divers actifs d’origine allemande à l’époque) de la firme allemande Nuxo – Werke Rothfritz & Cie.

Cette société basée à Hambourg a démarré son activité en 1902 et l’a cessée un siècle après (elle a été liquidée en 2002) ; sa marque ombrelle Nuxo a été déposée en 1907 (Uwe Spiekerman).

Mais les seules traces de l’exploitation de la marque Bananose qui soient facilement accessibles aujourd’hui figurent au nom d’une société française, les établissements Jammet. Le lien (éventuel) entre les deux sociétés n’est pas connu. Autre mystère : que faut-il entendre par « comestibles (vostkost) pâtes alimentaires » ?